Искусство Древнего Египта

Характерные черты.

Додинастический период и древнее царство.

«Та-Мери – «Возлюбленная страна» (или "Та-Кемет" - "Черная земля"). Так называли свою землю древние египтяне. И у них были все основания любить свою страну и восхищаться ею. Уникальная природа позволила уже в глубочайшей древности возникнуть на берегах Нила очень ранней цивилизации. Эта цивилизация, развиваясь на протяжении многих веков, создала высочайшую культуру, подарившую человечеству замечательные произведения архитектуры, литературы, искусства

Древний Египет развивался в нижнем и среднем течении Нила.

Уже во 2 половине 2 тыс. до н.э., в период своего расцвета – в эпоху Нового царства, власть фараонов простиралась до четвертых нильских порогов на юге и распространялась на значительные территории в Восточном Средиземноморье, а также на побережье Красного моря.

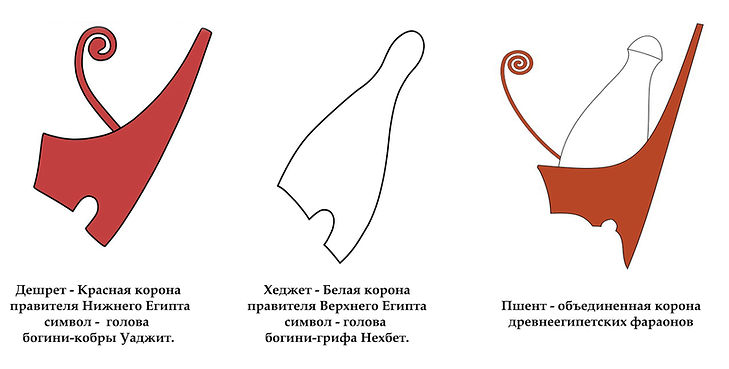

Весь Египет с раннединастического периода делился на две больших области: Верхний и Нижний Египет. А эти, в свою очередь, имели по несколько десятков областей, которые греки назвали номами.

Египет стал первым государством на Земле, первой великой могущественной державой, первой империей, претендующей на мировое господство. Это было сильное государство, в котором народ был полностью подчинен правящему классу. Основными принципами, на которых покоилась верховная власть в Египте, были незыблемость и непостижимость.

Религия Древнего Египта представляла собой сложное напластование верований, возникших в разное время и в разных местах. Древние египтяне поклонялись множеству

верховных богов. Почти все боги имели разные имена, а некоторые даже назывались по-разному в разное время суток. Так, главный бог Египта — бог Солнца как «Восходящее Солнце» назывался Хепри, или Хепрер, как «Солнце в зените» — Ра, как «Солнце перед закатом» — Атум. Сколько всего богов создали и почитали египтяне, сказать трудно, некоторые исследователи предполагают, что счет шел на сотни и тысячи.

Важнейшей чертой религии и культуры Древнего Египта был протест против смерти, которую египтяне считали «ненормальностью». Египтяне верили в бессмертие души — это было главной доктриной египетской религии. Страстное желание бессмертия определило все мировоззрение египтян, всю религиозную мысль египетского общества. Считается, что ни в одной другой цивилизации этот протест против смерти не нашел столь яркого, конкретного и законченного выражения, как в Египте. Стремление к бессмертию и стало основой для возникновения заупокойного культа, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта — и не только религиозной и культурной, по и политической, экономической и военной. Именно на основе несогласия египтян с неизбежностью смерти родилось вероучение, по которому смерть не означает конца, прекрасная жизнь может быть продлена вечно, и умершего может ждать воскрешение.

Согласно религиозным представлениям египтян, каждый человек обладал несколькими важнейшими характеристиками, в числе которых назывались Сох — тело человека, Шунт — его тень, Рен — его имя, Ах — его привидение, Ба — проявление сущности. Ведущую роль играла Ка — душа человека, являющаяся его бессмертным двойником. Именно Ка предстояло вновь соединиться со своим телом для того, чтобы умершего ожидало воскрешение. Со смертью, полагали египтяне, погибает лишь материальная основа человека. Нематериальной основы смерть не касается, душа будет жить вечно, если для этого созданы необходимые условия.

Еще одна важная составляющая египетского искусства: культ фараона – богоравного властителя Египта. Это было необходимо для укрепления власти и единства государства. В искусстве культ фараона отразился в грандиозной монументальности архитектуры и создании многочисленных статуй, колоссов, сфинксов, рельефов и росписей.

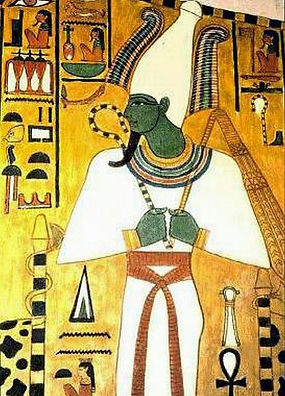

Культ Осириса. Почитание бога Осириса как вершителя человеческой судьбы в загробном мире, покровителя и богатых, и бедных отразилось в многочисленных изображениях божества. Его представляли то в виде мумии, сквозь которую прорастают стебли злаков, то в виде восседающего на троне владыки загробного царства. На голове Осириса высокая корона фараона, его ноги спелёнаты, как у мумии, в скрещённых на груди руках он держит жезл и плеть — символы власти. Как бога растительности, Осириса изображали в короне из стеблей папируса сидящим среди деревьев или оплетённым виноградной лозой. Тело и лицо его, как правило, были окрашены в зелёный цвет.

Осирис — бог плодородия, умирающей и воскресающей природы, считался четвёртым мифическим царём Египта. Он счастливо правил страной со своей супругой Исидой — богиней плодородия, воды и ветра.

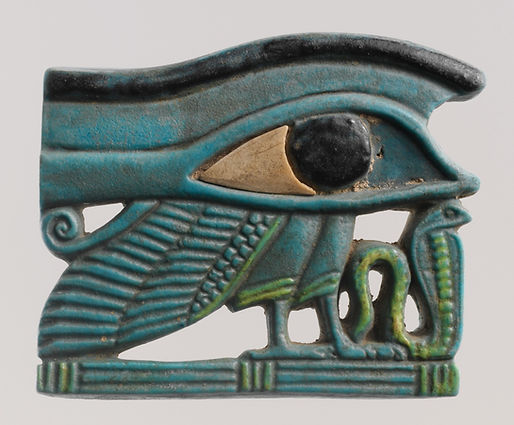

Миф об Осирисе, Исиде и их сыне Горе занимал важное место в религиозных представлениях египтян. Согласно мифу Осирис был некогда царем Египта. Именно он научил египтян возделывать землю. Его убил его брат, злой Сет, бог пустыни и суховея. Гор вызвал Сета на поединок и победил его, а после этого воскресил Осириса, дав ему проглотить свой глаз. Однако воскресший Осирис не вернулся на землю, а стал царем мертвых. Его наместником на земле, царем живых, стал Гор.

Долгий путь умершего к престолу Осириса подробно описан в религиозных текстах «Книги мёртвых» (XVI—XI вв. до н. э.) — сборнике текстов, молитв, заклинаний, магических формул, гимнов. Книга должна была помогать умершему преодолевать препятствия на его пути в загробное царство бога Осириса и к райским полям вечного блаженства Иару. Вместе с мумией «Книгу мёртвых» клали в саркофаг. Осирис вершит суд в Великом Чертоге Двух Истин. Умершего сопровождают Анубис, бог бальзамирования (его изображали в виде чёрного шакала или собаки, чаше с человеческим телом и головой шакала), боги Гор и Тот, богиня Исида и павиан (священное животное, посвящённое Тоту). Усопший произносит «Исповедь отрицания» («не убивал», «не чинил людям зла», «не воровал»...). Перед сидящим на троне Осирисом совершается ритуал психостасии (от греч. «психе» — «душа», «статис» — «неподвижный», «стоящий»): сердце умершего взвешивают. (По представлениям египтян, сердце — вместилище разума.) На одной чаше весов лежит сердце, вынутое Анубисом, на другой — страусовое перо богини истины Маат. Если равновесие весов нарушится, значит, сердце покойного отягчено грехами.

Взвесив все «за» и «против», Осирис выносил приговор. В случае неблагоприятного решения умерший должен был закончить свое существование в утробе страшного чудовища Амелит — Пожирательницы — существа с телом гиены и бегемота, львиной гривой и пастью крокодила. Если же решение было благоприятным, умерший мог вступить в царство Осириса.

Царство Осириса, однако, по представлениям древних египтян, вовсе не было раем: там обитали страшные львы, змеи, скорпионы, крокодилы; кроме того, царство Осириса не освобождало от необходимости работать. Правда, работу за умершего мог выполнить его раб или слуга — их функции выполняли статуэтки, которые клали в могилу. Но если умершему не удавалось счастливо избежать опасностей и он умирал, то эта вторичная смерть была в глазах египтян уже окончательной — следствием ее становилось полное небытие человека.

Усилия египтян, таким образом, были направлены на то, чтобы сделать жизнь после смерти долгой, безопасной и счастливой: они заботились о погребальной утвари, жертвоприношениях, и эти заботы приводили к тому, что жизнь египтянина состояла в приготовлениях к смерти. Нередко своим земным жилищам они уделяли меньше внимания, чем гробницам.

В Древнем царстве покойный фараон идентифицировался с Осирисом, а его преемник - живущий король - с Гором, сыном божества.

%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6.jpg)

Основные черты искусства Древнего Египта

-уникальность. В силу территориальной обособленности искусство Древнего Египта развивалось своим неповторимым и не похожим ни на кого образом.

Египетская цивилизация явилась создательницей:

- великолепной монументальной каменной архитектуры

- скульптурного портрета, замечательного своей реалистической правдивостью

- прекрасных изделий художественного ремесла.

Яркой особенностью искусства Древнего Египта явилась преданность традициям в искусстве и соблюдение неких канонов. Причина этого заключалась в том, что памятники искусства Древнего Египта в своём подавляющем большинстве имели религиозно-культовое назначение. Поэтому создатели этих памятников были обязаны следовать установившимся канонам.

В искусстве Древнего Египта сохранялся ряд условностей, восходящих ещё к первобытному искусству и ставших каноническими:

- изображение предметов и животных, невидимых ни зрителю, ни художнику, но которые определённо могут присутствовать в данной сцене (например, рыбы и крокодилы под водой).

- изображение предмета с помощью схематического перечисления его частей (листва деревьев в виде множества условно расположенных листьев или оперение птиц в виде отдельных перьев);

- сочетание в одной и той же сцене изображений предметов, сделанных в разных ракурсах. Например, птица изображалась в профиль, а хвост сверху;

Сочетание разных ракурсов использовалось и при изображении фигуры человека:

- голова в профиль,

- глаз в фас,

- плечи в фас,

- руки и ноги - в профиль.

Еще одной особенностью древнеегипетского стиля является подчеркнутая геометричность форм в архитектуре и скульптуре.

Таким образом, египтяне достигали обобщенности или стилизации, которая требовалась каноном. Существуют предположения, что геометризация и особая пропорциональность были обусловлены работой древних египтян преимущественно с камнем, а не глиной, как это было, к примеру, в Месопотамии.

Периодизация:

1. Додинастический период. Кон. 5 - 4 тыс. до н.э. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Ок. 3000 г. до н.э.

2. Раннее царство. Нач. 3 тыс.до н.э. (с 3000 по 2800 гг.до н.э.)

3. Древнее царство. 3-е тыс. до н.э.

4. Среднее царство. 21 в. – 18 в. до н.э.

5. Новое царство. Ок. 1600 г. – 11 в. до н.э.

6. Позднее время. 11 в. – 9 в. до н.э.

7. Эллинистический Египет. 332 г. до н.э. (завоевание Александром Македонским) – 30 г. до н.э.

Додинастический период Конец 5 - 4 тыс. до н.э.

В изобразительном искусстве этой поры постепенно начинает складываться система определенных способов передачи окружающей действительности – древнеегипетский стиль. Это хорошо прослеживается по важной для истории искусства группе памятников – плиткам с рельефными изображениями. Небольшие плоские каменные пластины служили для растирания и перемешивания красок, применявшихся во время культовых обрядов.

Наиболее важным памятником этого времени является шиферная плита фараона Нармера (Каирский музей), высотой в 64 см, с обеих сторон покрытая рельефными изображениями и краткими иероглифическими надписями, рассказывающими о значительном историческом событии: победе Нармера, царя Верхнего Египта, над Нижним Египтом и объединении долины Нила в единое государство.

С целью максимальной ясности одна и та же по существу тема повторяется на плите Нармера в разных вариантах четыре раза. В центре Нармер булавой раздробляет голову вражескому вождю. Выше царский сокол держит на веревке голову врага, вырастающую из символического обозначения Нижнего Египта, — болота, в котором растут 6 листов лотоса, означающих, может быть, 6 тысяч поверженных врагов. На оборотной стороне, вверху Нармер в короне Нижнего Египта как победитель направляется к месту, где лежат связанные и обезглавленные военнопленные. Внизу царь в виде быка («телец сильный» — обычное наименование фараона в более поздние времена) разбивает рогами зубчатую глинобитную ограду поселения, топчет копытами поверженного врага; остальные враги в ужасе убегают.

Центр плиты занимает, как и на более ранних палетках, круглая выемка для ритуального растирания краски. Но на этот раз робкие попытки прежних мастеров композиционно оформить углубление получили блестящее решение. Фантастические животные, гепарды, перевились шеями так, что их изгибы обрамляют выемку. Гепардов сдерживают поводыри. Фигуры эти также олицетворяют основную идею плиты — они являются символическим изображением объединения Верхнего и Нижнего Египта.

Среди египетских амулетов были широко распространены анкх (египетский крест), уаджет (глаз Гора - левый соколиный глаз бога Гора, который был выбит в его схватке с Сетом) и образ жука-скарабея. Древние египтяне верили, что скарабей обладает животворящей силой. Он был символом вечной жизни. Скарабей, катящий шарик – символ движения солнечного диска по небосклону.

.jpg)

Раннее царство С 3000 по 2800 гг. до н.э.

Ведущее положение в египетском искусстве уже с самых ранних времен заняла архитектура. Жилая архитектура из дерева и кирпича-сырца (из необожженной глины) не сохранилась. В области архитектуры гробниц к концу Раннего царства сформировался облик погребений египетских царей и знати. Здание из кирпича и камня включало в себя подземные погребальные камеры и прямоугольное сооружение над поверхностью земли. Стены его были наклонены внутрь, а сверху завершалось плоской крышей.

В надземной части устраивали культовые помещения для статуй богов и владельца гробницы с жертвенником перед так называемой ложной дверью, то есть перед изображением двери, как бы ведущей в «вечное жилище» умершего. Название этих построек – мастаба (от арабского скамья).

Образцом мелкой пластики, самой ранней портретной скульптурой, является небольшая статуэтка из Абидоса, изображающая, судя по головному убору, старого царя (хранится в Британском музее в Лондоне).